よくある質問Question

-

- あなたの胃は大丈夫?

- 胃・十二指腸潰瘍とピロリ菌感染の関係は?

- 飲酒と喫煙そして食道がん

- 胃食道逆流症はどのような病気ですか?

- バレット食道ってどんな病気ですか?

- 検診で胃ポリープと言われました。どうしたらよいでしょうか?

- 過敏性大腸炎ってどんな病気ですか?

- 内視鏡検査は異常ないのに、胃もたれが・・・なぜ? 機能性ディスペプシアとは?

- 検診で便潜血陽性、症状はないけれど内視鏡検査は必要?

- 食道静脈瘤について教えてください

- 大腸がんは年々増加しています。あなたは大丈夫ですか?

- 潰瘍性大腸炎と言われました。治りますか?

- クローン病ってどんな病気ですか?

- インフルエンザの予防接種はいつうけるのが良いですか?2回の場合、間隔はどのくらいが良いですか?

- ロタウイルス胃腸炎予防ワクチンの1価(ロタリックス)と5価(ロタテック)はどちらが良いのですか?

- 子宮頸癌ワクチンの2価(サーバリックス)と4価(ガーダシル)はどう違うのですか?

- 発疹の出る病気は?

- 溶連菌感染症について

- 水痘(水ぼうそう)

- 突発性発疹について

- 麻疹(はしか)について

- 風疹(三日ばしか)について

- 胆石症について

- 脂肪肝と言われました。どうすれば良いですか?

- エコー検査で肝のう胞と言われました?このままでいいのでしょうか?

- 自己免疫性肝炎ってどんな病気ですか?

- C型肝炎について

- B型肝炎について

- 肝硬変について

- 胸痛があります。大丈夫でしょうか?

- 動悸が時々あります。どんな病気でおこるのですか?

-

胃がんの死亡率は、男性は肺がんについで2位、女性は大腸がん、肺がんについで3位と日本ではとても多いがんです。

早期発見・早期治療が原則であり、定期的に検査を受けることが大切です。

胃がん検診は、バリウム検査が多く行われていますが、専門的には精度に格段の差があるため、いまや胃内視鏡が主役となっています。

最近は胃内視鏡により小さな早期ガンが見つかるようになり,胃内視鏡でがんを切除してしまうことも可能になりました。

ただし、これは非常に早期のがんに対してのみ可能なことです。小さな早期がんを発見するためには、定期的に専門医による内視鏡検査を受ける必要があります。

内視鏡検査は、つらい、こわいといったイメージがありますが、当クリニックでは経験豊富な専門医が、少量の鎮静剤を効果的に使用し心肺モニターで管理しながら行います。

数分の検査ですので鎮静剤を希望されない場合は、経鼻内視鏡か通常の経口内視鏡検査を行います。

内視鏡による感染症対策も厳重に行っております。日本消化器内視鏡学会のガイドラインに基づき、自動洗浄機による洗浄を徹底しております。

胃がんは、「手術で治す」から「切らずに内視鏡で治す」になり、現在では、ピロリ菌を除菌することで「胃がんを予防する」段階へ研究は進んでいます。

40才以上の方には胃がんの発生にも関係が疑われるピロリ菌が8割の方にみられますので惑わず定期検診を受けることをおすすめします。

-

潰瘍の治療は、制酸剤と粘膜保護剤の治療が一般的です。現在の薬は胃酸分泌を強くおさえるため治癒率は高く手術や入院治療の必要なケースはほとんどなくなりました。

しかし、服薬をやめると再発をきたすことが多く長期間の服薬が必要でした。

最近の研究で、消化性潰瘍の主な原因としてピロリ菌感染が明らかとなりました。

ピロリ菌感染があると必ず潰瘍になるわけではありませんが、胃・十二指腸潰瘍の95%以上にピロリ菌感染がみられます。 また、ピロリ菌を除去すると服薬なしでもほとんど再発しなくなりました。 ピロリ菌除菌療法は、三種類の薬剤(二種類の抗生剤と一種類の胃薬)を一週間服用するだけの治療で外来通院で可能な治療です。

今後の潰瘍治療は、「除菌療法」が中心となります。 一次除菌で約70%、二次除菌で残りのほとんどの方が除菌に成功しますが、除菌ができない場合もごくまれにみられます。 また、ピロリ菌感染と胃炎・胃癌などの関連もあり、内視鏡検査のできる専門医にご相談ください。

-

食道がんは、近年増加傾向にあるがんのひとつです。

食道原因の一つと考えられているのが、飲酒と喫煙です。 アルコールに含まれる化学物質やタバコに含まれるニコチンやタールなどが食道の細胞を刺激し続け、がんを引き起こすと考えられています。

また、胃酸が食道に逆流して炎症を繰り返す逆流性食道炎・胃食道逆流症や、香辛料・塩辛いものの摂取や、熱い飲食物の嗜好なども食道の細胞を傷つけ、 食道がんを発生させる危険因子と言われています。

食道がん発生比率は、男性6に対し女性は1で男性に多くみられます。しかし、たとえ女性でも、お酒とタバコをたしなむ人の危険性は、決して低くありません。

食道がんは、できるだけ早期に発見することがとても大切です。 胃がん、大腸がんよりも壁が薄く容易に転移しやすいからです。当クリニックでは通常の丁寧な観察に加えNBIシステムを使用し、より小さな変化を見逃さずにチェックします。 これにより微小ながんの診断が可能になります。

飲酒と喫煙をされる方は、定期的に内視鏡検査を受けることをおすすめします

-

胃食道逆流症は、生活様式の欧米化や高齢化により頻度が増加しています。

胃酸の食道への逆流は正常者でもみられますが、食道の弛緩や排出機能の低下などで頻繁に逆流が生じ、胸やけなどの症状がある場合は治療の対象となります。

胸やけ以外の症状は咽頭部異和感・胸部痛・嚥下痛などがあります。 また、見逃されやすい症状として喘息様の呼吸や夜間の咳もみられますが、これは逆流した酸が気道を刺激しおこります。

逆流性食道炎は、食道粘膜の炎症性変化を引き起こし、場合によっては潰瘍を形成します。胃食道逆流症は、症状がありながらも炎症の変化はあまりみられません。

治療は、制酸剤と消化管機能改善薬を主体とした薬物療法が中心ですが、 肥満の改善・食事内容・食後の体位・食事から就寝までの時間・アルコール摂取や喫煙などの生活習慣の改善なども必要となります。

診断には、粘膜の変化を直接観察する内視鏡検査が重症度を判断をするうえでも重要です。

漫然と症状のみから投薬を受け、通過障害をきたす疾患を見逃されている場合もあり、胸やけなどの症状がある方は、一度内視鏡検査を受けられた方が良いかと思います。

-

食道は、皮膚と類似した扁平上皮という粘膜でおおわれています。その扁平上皮の粘膜が、胃の粘膜に似た円柱上皮に置き換わった状態を、バレット食道と呼んでいます。

胃液が食道へ逆流する状態が長期化した結果、食道の表面の細胞が胃酸の影響で変性して生じたものです。 欧米では、食道がんの約半数はバレット食道から発生する腺がんであり、バレット食道は腺がんの発生母地として注目されています。

日本では、食道がんの90%以上は扁平上皮から発生するのですが、食生活の欧米化に伴い、今後はバレット食道がんが増加することが予測されています。

本来の食道胃接合部(食道壁と胃壁の境界部)から食道側への円柱上皮のはい上がりが3cm未満(ショートバレット食道:SSBE)と 3cm以上(ロングバレット食道:LSBE)とに+大きく分けます。 欧米の報告ではLSBEが多くなっていますが、日本ではほとんどがSSBEで、LSBEまで進展する症例は少数です。

症状としては、胸やけや苦い水が上がるなどを訴える人が多いのですが、まったく無症状の人も少なくありません。

とくにLSBEの症例では、無症状のままLSBEが継続し、がんが発生・進行して症状が出るまで気づかないというケースがあります。

日本では、がん発生の頻度が少ないことから、無治療、あるいは酸分泌抑制薬の内服だけで経過をみることが多くなっています。 欧米では、発がん予防の観点からバレット食道に対する内視鏡的焼灼術も試みられていますが、日本ではほとんど行われていません。

最近のSSBE症例では、専門医でもかなり慎重に細かく内視鏡観察を行っていかないと、ごく早期のがん症例を見落とすであろうと予測される病変が指摘できるようになりました。 この分野では、日本が得意とする高度な内視鏡技術(色素内視鏡、NBIシステム)の開発と発展に負うところが大きく、現在の研究開発のトピックスといえます。

バレット食道と診断されたら、なるべく同じ専門医に定期的(年1〜2回)に内視鏡検査を受けることをおすすめします。

-

胃ポリープは粘膜(胃壁の一番内側の層)の細胞が異常増殖した隆起性病変でいろいろな形、色のものがあります。

症状はありませんが、大きくなると出血や、食物の通過障害をおこすことがあります。

ほとんどは過形成性ポリープや胃底腺ポリープでがん化の心配はありません。 数%に腺腫(アデノーマ)というものがあり、大きくなるとがん化の危険があるため、定期的な経過観察が必要です。 腺腫は内視鏡的切除が必要です。また、「ポリポージス」というポリープが多発する疾患では胃以外にも病変があり、治療が必要なものもあります。

内視鏡観察でほとんどのものはどのタイプのポリープか診断可能です。 バリウム検査でポリープの疑いと診断された方は一度内視鏡検査を行いどのタイプのポリープかの見極めが必要です。 生検で診断する場合もありますが、経験豊富な専門医ならほとんどのものは内視鏡所見だけで診断できます。

-

大腸が正常に機能しない疾患で、ストレス社会を反映し小学生から高齢者まで広くみられます。

腹痛と便秘が主体の便秘型、慢性の下痢がつづく下痢型、下痢と便秘を繰り返す交代型の3型があります。 その他にも自律紳経失調の症状、不安感や抑うつ感などの精紳症状を伴うこともあります。

このような症状は、不安やストレスがある時に出やすくなります。 学校や会社に行く途中、テストやプレゼンの前などストレスを受けると自律神経を介して腸管の運動異常が誘発され症状が出現するのです。

治療は、ストレスを可能なかぎり減らすこと。十分な睡眠・休息をとりリラックスし、プラス思考で上手に疾患と付き合うことが大切です。 しかし、社会で生活する限りストレスを完全に取り除くことはできません。 改善がみられない場合は、食事療法や腸管運動調整剤・自律紳経調整剤・抗不安薬などの薬物療法が必要となります。

内服治療で症状改善のみられない方、がん年齢の方は、消化管の検査で腫瘍や潰瘍などの病変がないことを確認することが必要です。

-

胃に潰瘍やがんなどがあるのではないかと疑うような胃の不快症状、たとえば胃もたれや胃痛があるのに、

検査をしても原因になりそうな病変が見つからないとき、これを機能性胃腸症(機能性ディスペプシア)と呼びます。

症状が起こる原因として、胃の動きが悪くなっている、胃酸の刺激を受けやすくなっている、 ピロリ菌によるわずかな炎症が影響している、脳が敏感に感じやすくなっている、などが考えられます。

また、ストレスも症状の悪化に少なからぬ影響を与えます。 食後の胃もたれ感、少ししか食べていないのにおなかが苦しくてそれ以上食べられない、 食事とは関係なく胃が痛い、あるいは胃のあたりが灼けるように感じる、といった症状が一般的です。

治療は、原因となっている食習慣や食事内容、あるいはストレスなどを見直すことが第一です。

食事はゆっくり、よく噛んで、適量を食べます。食べすぎは、胃の過伸展をおこすのでよくありません。 また、食後すぐに横にならないことも重要です。さらに香辛料、コーヒーなどはさけましょう。

それでも改善がない場合は、潰瘍などの可能性もあるので精密検査を受けて下さい。

機能性胃腸症は、胃の運動を調整する薬剤、胃酸を止める薬剤、ストレスを和らげる薬剤などを使います。

しかし、一度治まっても、根本的な原因を見直さない限り、再発が起こります。

まず、自分の食習慣や日常生活を見直し、効果がない場合は医師に相談して下さい。

生命に影響を与える病気ではありませんが、日常生活にはかなりの影響が出てくることがあります。 市販の薬剤で対応している患者さんも少なくありませんが、改善がない時は、一度ご相談ください。

-

健康診断で「便潜血陽性」の診断。

検査結果通知書には、「一刻もはやく、精密検査を受診してください。」と記載されています。

これを見て、不安に思わない方は、ほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか?

「便潜血って、あの綿棒みたいな器具で採取した検便の検査のこと?」 「見た目では、便に血が混じっているような感じは無かったけど。」 「もしかしたら、大腸がん…?」。

便潜血とは、何なのでしょうか?読んで字のごとく、便に血が潜んでいる状態です。

検査法は、ヒトの血液に含まれるヘモグロビンという物質を免疫学的にチェックする方法です。 よって、この結果の意味は採取した便の検体の中に、ヒトの血液が混じっている可能性が高いということです。

がんや大きなポリープは表面がもろく出血しやすいため、便が通過するときに血液が便に付着し陽性となります。 しかし、実際には内視鏡検査をしても便潜血陽性の明らかな原因となる病変がない場合の方が多いと思います。 これを偽陽性とよんでいます。

なぜこのようなことがおきているかといいますと検査キットがとても鋭敏に作られているためです。 これは大腸がんの方が、陰性で検査を通過してしまう(偽陰性)ことを防ぐためです。

便潜血陽性で内視鏡検査をしても異常なしの可能性が高いのは事実ですが、精密検査をせず病気の否定はできません。必ず専門医に相談してください。

-

胃や腸の血液は集って門脈へ流れ込み、これが肝臓を通って心臓へもどります。

腸で吸収した栄養物を肝臓で処理して自分の体で使えるものに変えています。

たとえばブタ肉を食べると、胃液中のペプシンや膵液中のトリプシンという蛋白分解酵素がブタ肉をアミノ酸まで分解します。 このアミノ酸が腸で吸収され、血液とともに門脈を経て肝臓に送られ、 肝臓のなかで再び合成されて人間の体の蛋白質がつくられるわけです。

デンプン質はブドウ糖に分解され肝臓でグリコーゲンとなります。 また、腸で吸収されたアンモニアなど体に有害なものは、肝臓で解毒されます。

このように胃や腸の血液は肝臓を通る必要があるのですが、 肝硬変や慢性肝炎では血液が通りにくくなります。 門脈や肝静脈の狭窄・閉塞でも、同様に門脈に血液が停滞して門脈圧が亢進してきます。

そうすると血液は別の道を通って心臓にもどろうとします。 その道のひとつが食道や胃の粘膜下層の静脈で、だんだんと太くなって食道静脈瘤や胃静脈瘤となるわけです。

毎日食物が通る道でもあり、静脈瘤が高度になると破裂して出血することになります。 食道静脈瘤も胃静脈瘤も、それ自体は痛くもかゆくもありません。 肝炎や肝硬変になっても、気がつかずに経過している人も多数います。

突然吐血して初めて気づくことになります。時にはタール便が続いて出血に気づくこともあります。

診断の第一は内視鏡検査です。食道静脈瘤の存在の有無、存在した場合はどのような形態の静脈瘤がどこにあり、 白いか青いか、また赤色所見があるかないか、などをみます。

内視鏡治療には、内視鏡的硬化療法(EIS)と内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)があります。 EISは静脈瘤に内視鏡を使って針を刺し、硬化剤を注入して静脈瘤を閉塞させる方法です。

EVLは内視鏡的に静脈瘤を輪ゴムで結紮して壊死脱落させる方法です。 血液検査などでウイルス性肝炎の既往や肝機能異常が発見されたら、 エコー検査で慢性肝炎、肝硬変と診断されたら内視鏡検査を受ける必要があります。

出血の危険性が高ければ内視鏡的治療を受けることをおすすめします。

-

大腸がんは年々増加しています。女性では、肺がん、胃がんを抜いて、がんの死亡率は1位です。

大腸がんも、早期発見・早期治療が必要です。大腸がんの早期発見にもっとも正確な検査は大腸の内視鏡検査です。

便潜血検査は小さなポリープや早期がんの多くは出血せず見逃されやすいなどの問題点があります。

40歳を越えられた方、便に異常のある方や身内にがんの方がいらっしゃる方は、一度内視鏡検査を受けられることをお勧めします。 大腸の検査は、痛い、こわいなどのイメージがあります。大腸は、屈曲が多く、内視鏡の入り方によっては、とても苦痛な検査になります。 また人により腸管の走行が違い、挿入の仕方によってもかなり違います。

当クリニックでは、内視鏡専門医が患者さんの状態をみながら丁寧に行います。 鎮静剤もご希望に合わせて使用します。 検査時、安全に切除できると判断したポリープはご希望であれば、その場で切除いたします(改めて下剤を2度飲むのは大変ですので)。 しかし、大きなポリープなど入院が必要と考えられるものは、改めて適切な病院をご紹介いたします。無理はしません。安全第一です。

-

潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜(最も内側の層)にびらんや潰瘍ができる大腸の炎症性疾患です。 特徴的な症状としては、下血を伴うまたは伴わない下痢と腹痛です。 病変は直腸から連続的に、そして上行性(口側)に広がる性質があり、最大で直腸から結腸全体に拡がります。 この病気は病変の拡がりや経過などによりいろいろな分類がされています。

- 1)病変の拡がりによる分類:全大腸炎、左側大腸炎、直腸炎

- 2)病期の分類:活動期、寛解期

- 3)重症度による分類:軽症、中等症、重症、激症

- 4)臨床経過による分類:再燃寛解型、慢性持続型、急性激症型、初回発作型

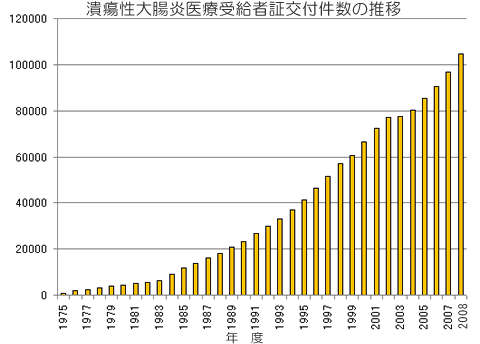

わが国の潰瘍性大腸炎の患者数は、113.306人(平成21年度特定疾患医療受給者証交付件数より) と報告されており、毎年おおよそ8,000人増加しています。米国の100万人と言われている患者数に比べると10分の1程度です。

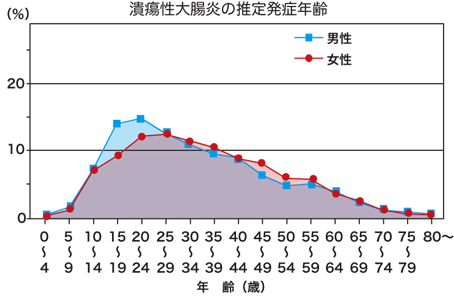

発症年齢のピークは男性で20~24歳、女性では25~29歳にみられますが、若年者から高齢者まで発症します。男女比は1:1で性別に差はありません。

原因は明らかになっていません。これまでに腸内細菌の関与や本来は外敵から身を守る免疫機構が正常に機能しない自己免疫反応の異常、 あるいは食生活の変化の関与などが考えられていますが、まだ原因は不明です。

便は出血を伴い、痙攣性の腹痛と頻回の排便をもよおします。下痢は徐々にあるいは全く突然に始まることもあります。 症状が重くなると、発熱、体重減少、貧血などの全身への症状が起こります。 また、腸管以外の合併症として皮膚病変、眼病変や関節の痛み、子供では成長障害が起こることもあります。

潰瘍性大腸炎の診断は症状の経過と病歴などを聴取することから始まります。最初に、血性下痢を引き起こす感染症と区別することが必要です。 下痢の原因となる細菌や他の感染症を検査し、鑑別診断が行われます。 その後、患者さんは内視鏡検査を受けます。この検査で炎症や潰瘍がどのような形態で、大腸のどの範囲まで及んでいるかを調べます。 さらに"生検"と呼ばれる大腸粘膜の一部を採取することで、病理診断を行います。 潰瘍性大腸炎は、このようにして類似した症状を呈する他の大腸疾患と鑑別され、確定診断されます。

原則的には薬による内科的治療が行われます。しかし、重症の場合や薬物療法が効かない場合には手術が必要となります。

1)内科的治療

現在、潰瘍性大腸炎を完治に導く内科的治療はありませんが、腸の炎症を抑える有効な薬物治療は存在します。 治療の目的は大腸粘膜の異常な炎症を抑え、症状をコントロールすることです。

潰瘍性大腸炎の内科的治療には主に以下のものがあります。① 5-アミノサリチル酸薬(5-ASA)製薬 5-ASA製薬には従来からのサラゾスルファピリジン(サラゾピリン)と、 その副作用を軽減するために開発された改良新薬のメサラジン(ペンタサやアサコール)があります。 経口や直腸から投与され、持続する炎症を抑えます。 炎症を抑えることで、下痢、下血、腹痛などの症状は著しく減少します。 5-ASA製薬は軽症から中等症の潰瘍性大腸炎に有効で、再燃予防にも効果があります。 ② 副腎皮質ステロイド薬 代表的な薬剤としてプレドニゾロン(プレドニン)があります。

経口や直腸からあるいは経静脈的に投与されます。 この薬剤は中等症から重症の患者さんに用いられ、強力に炎症を抑えますが、再燃を予防する効果は認められていません。③ 血球成分除去療法 薬物療法ではありませんが、血液中から異常に活性化した白血球を取り除く治療法です。 副腎皮質ステロイド薬で効果が得られない患者さんの活動期の治療に用いられます。 ④ 免疫調節薬 これらの薬剤には、アザチオプリン(イムラン)や6-メルカプトプリン(ロイケリン)、 最近ではシクロスポリン(サンディミュン)やタクロリムス(プログラフ)があります。 これらの薬剤はステロイド薬の無効の患者さんや、ステロイド薬が中止できない患者さんの治療に用いられます。 ⑤ 抗TNFα受容体拮抗薬 インフリキシマブ(レミケード)は、クローン病や関節リウマチの患者さんでも使用されている注射薬ですが、 潰瘍性大腸炎でも効果が期待できる薬剤です。効果がある場合、多くの患者さんで、8週おきに投与が継続され、再燃予防効果が期待されます。 2)外科的治療

潰瘍性大腸炎の多くは薬物治療でコントロールできますが、下記のようなケースでは手術の対象となることがあります。

- (1)大量出血がみられる場合

- (2)中毒性巨大結腸症(大腸が腫れ上がり、毒素が全身に回ってしまう)

- (3)穿孔(大腸が破れる)

- (4)癌化またはその疑い

- (5)内科的治療に反応しない重症例

- (6)副作用のためステロイドなどの薬剤を使用できない場合

手術は大腸の全摘が基本となります。

以前は人工肛門を設置する手術が行われていましたが、現在では肛門を温存する手術が主流です。

この手術は大腸を取り除いた後、小腸で便を貯める袋を作って肛門につなぐ方法です。 この手術方法で患者さんのQOLは飛躍的に向上されています。 多くの患者さんは内科的治療で一旦は症状が消失(寛解)しますが、再発を繰り返すことが多いため、寛解維持のための内科治療が必要となります。

また、寛解に至らず、症状が改善しない患者さんでは、重症の患者さんと同様に手術が必要となる場合もあります。

大腸の炎症範囲が広範な患者さんでは、7~8年の経過で、大腸がんの危険が増えてくるため、定期的な内視鏡検査が必要です。 一般的には患者さんの生命予後は健常人と同様と言われています。

-

クローン病は主として若年者にみられ、口腔にはじまり肛門にいたるまでの消化管のどの部位にも炎症や潰瘍がおこりえますが、 小腸の末端部が好発部位で、非連続性の病変(病変と病変の間に正常部分が存在すること)が特徴です。それらの病変により腹痛や下痢、血便、体重減少などが生じる病気です。

なんらかの遺伝子の異常を背景にもち、異物を処理する細胞やある種のリンパ球などの免疫を担当する細胞の異常反応が明らかになってきており、 何らかの外来の抗原(食事の成分、異物、病原体など)の侵入とそれに対する免疫系の反応異常が想定されています。

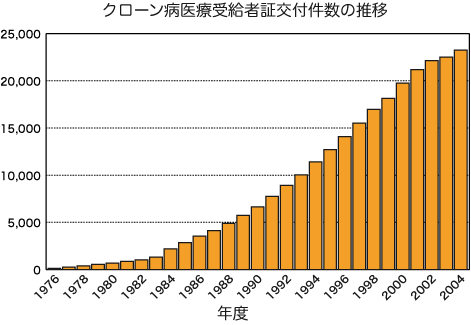

クローン病の患者数の推移を医療受給者証交付件数でみると1976年には128件でしたが、 その後増加し続け、近年では毎年1,500人前後の増加がみられ、2009年度には30,891人の患者さんが登録されています。 したがって人口10万人あたり約23.3人のクローン病患者さんがいることになりますが、欧米に比べると10分の1前後です。

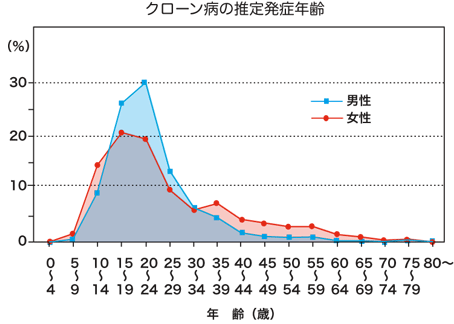

10歳代~20歳代の若年者に好発します。発症年齢は男性で20~24歳、女性で15~19歳が最も多くみられます。男性と女性の比は、約2:1と男性に多くみられます。

世界的にみると地域的には先進国に多く、北米やヨーロッパで高い発症率を示します。 環境因子、食生活が大きく影響し、動物性タンパク質や脂肪を多く摂取し、生活水準が高いほどクローン病にかかりやすいと考えられています。 喫煙をする人は喫煙をしない人より発病しやすいと言われています。

クローン病の症状は患者さんによって非常に多彩で、 侵された病変部位(小腸型、小腸・大腸型、大腸型)によっても異なります。 その中でも特徴的な症状は腹痛と下痢で、半数以上の患者さんでみられます。 さらに発熱、下血、腹部腫瘤、体重減少、全身倦怠感、貧血などの症状もしばしば現れます。 またクローン病は瘻孔、狭窄、膿瘍などの腸管の合併症や関節炎、虹彩炎、結節性紅斑、肛門部病変などの腸管外の合併症も多く、これらの有無により様々な症状を呈します。

まず、患者さんの症状からクローン病を疑い、一般的な血液検査、糞便検査、さらに消化管X線造影検査、内視鏡検査をすることによって診断します。 その中でも消化管の病変を見つけだすのにX線造影検査(注腸造影、小腸造影)、大腸内視鏡検査といった消化管の検査が重要です。

クローン病の治療は、いまだ原因が不明であるために根本的な治療法がないのが現状です。 しかし、患者さん自身がクローン病を正しく理解し、治療を受ければ多くの場合は寛解状態になり、それを維持することが可能です。 その基本はあくまでも腸管に生じた炎症を抑えて症状を和らげ、かつ栄養状態を改善するために、急性期や増悪期には栄養療法と薬物療法を組み合わせた内科的治療が主体となります。 内科的には治療できない腸閉塞、穿孔、大量出血などが生じた場合は手術が行われます。

栄養療法には経腸栄養と完全中心静脈栄養があります。 経腸栄養療法は、抗原性を示さないアミノ酸を主体として脂肪をほとんど含まない成分栄養剤と少量のタンパク質と脂肪含量がやや多い消化態栄養剤やカゼイン、 大豆タンパクなどを含む半消化態栄養剤があります。 完全中心静脈栄養は高度な狭窄がある場合、広範囲な小腸病変が存在する場合、経腸栄養療法を行えない場合などに用いられます。

病気の活動性や症状が落ち着いていれば、通常の食事が可能ですが、食事による病態の悪化を避けることが最も重要なことです。 一般的には低脂肪・低残渣の食事が奨められていますが、個々の患者さんで病変部位や消化吸収機能が異なっているため、 主治医や栄養士と相談しながら自分にあった食品を見つけていくことが大事です。内科治療

主に5-アミノサリチル酸製薬、副腎皮質ステロイドや6-MPやアザチオプリンなどの免疫調節薬が用いられます。 寛解を維持するために5-アミノサリチル酸製剤や免疫調節薬が使われます。 最近では瘻孔合併などの難治の患者さんでは抗TNFα受容体拮抗薬が比較的早期の段階で使用されるようになってきています。 薬物治療ではありませんが、血球成分除去療法が行われることもあります。

外科治療

著しい狭窄や穿孔、膿瘍などを経過中に生じ、内科的治療でコントロールできない場合には手術が必要となります。 手術はできるだけ腸管を温存するために小範囲切除や狭窄形成術が行われます。

再燃・再発を繰り返し慢性の経過をとります。完全な治癒は困難であり、症状が安定している時期(寛解)をいかに長く維持するかが重要となります。 長い経過の間で手術をしなければならない場合も多く、手術率は発症後5年で33.3%、10年で70.8%と報告されています。また、定期的に検査を受けることも必要となります。

-

適切な時期は10月〜11月で、遅くとも12月中旬までに接種が完了していることが望まれます。

2回接種の場合、できるだけ3〜4週間の間隔を開けて接種した方が免疫の獲得は良いと言われています。

-

どちらも大変良いワクチンです。

1価の利点は2回接種で済むこと、5価の利点はより重症となることの多いG2という株に対して効果が優れている可能性があることです。

より重症なロタウイルス胃腸炎を予防したいのなら5価の方が良いかもしれません。 どちらを接種しても、トータルの値段は変わりません。

-

どちらのワクチンも子宮頚癌を起こす頻度の高いヒトパピローマウイルス(HPV)16型と18型に対する効果があります。

4価はこれに加え治療に抵抗性の性感染症である尖圭コンジローマをの原因となるHPV6型と11型に対する効果が追加されています。

日本のシェアでは3対7くらいで4価の方が接種されています。どちらにしても100%の予防効果はなく、20歳をすぎたら子宮頚癌検診を受けることが大切です。

-

子供の病気には、発疹のみられるものがたくさんあります。

その原因には麻疹(はしか)、風疹(3日はしか)、突発性発疹、 水ぼうそうなどの「うつる病気」とじんま疹やアトピー性皮膚炎などのアレルギーによるもの、 出血斑などの血液の病気によるものなどに区別できます。

これらを診断するための重要な手がかりは「発熱」です。 ウイルスや細菌による「うつる病気」の発疹は、熱があるのが普通ですが、アレルギーによるものは発熱はみられません。 さらに「うつる病気」をくわしく知るためには、発熱が発疹より先か後か、 あるいはほぼ同時に出たのかなど、熱と発疹の時間的関係をたしかめることが大切です。

たとえば、はしかでは熱が3~4日ほど続いた後に再度の発熱と同時に発疹が出ます。 風疹の発疹は発熱と同時にあらわれますが、突発性発疹では熱が下がると同時に発疹が出る特徴があり、熱をこまめにはかることが大切です。

ただ、発疹から原因となる病気を判断するには専門的知識が必要です。このため、発疹が出たら医師に経過をみてもらいましょう。

-

溶連菌とは、溶血性連鎖球菌の略で、A・B・C・Dなどのいくつかのタイプがあります。この中で特に問題となるのは、A群溶連菌です。

この病気にかかりやすいのは3歳以上の幼児、学童で、しばしば集団的に発病します。 潜伏期は2~3日で、高熱、寒気、頭痛、のどの痛みなどを伴って発病し、ほぼ同時に全身に真っ赤な粟粒のような発疹が出ます。

この発疹は溶連菌の毒素によるもので、以前はしょう紅熱といい、法定伝染病として取り扱われておりましたが、 抗生物質がよく効くことで軽症化してきたことにより最近では溶連菌感染症と扱われるようになりました。

この溶連菌は咽頭炎や皮膚の感染症をおこすことが多いので早めに抗生物質を与えることが大切です。

投与している期間が短すぎたりすると腎炎やリウマチ熱を後に併発することがあります。 このため溶連菌感染症と診断されたら、熱が下がってもさらに10日間ぐらいは薬を飲み続ける必要があります。

発病後数週間は腎炎を警戒し、尿たんぱく・血尿などをしらべることも大切ですし、兄弟などの感染予防にペニシリンを3日間服用することが必要です。

-

水ぼうそうは、帯状疱疹と同じウイルスの感染によっておこります。

潜伏期は14日間ぐらいで、ほとんどが虫刺されに似た発疹に気づくことから病気がはじまります。

発熱は38度くらいまでで、最初の2~3日つづきますが熱の出ない子供もいます。

小さな赤いかゆみのある発疹が最初に胸、背中、おなかなどにパラパラ出て、しだいに全身に広がり口の中、目のふち、陰部などにもできます。

発疹の数が急にふえるとともに、中心に水をもった水疱に変わりやがて乾燥して黒いかさぶたになります。

発疹が出て3~5日は、赤い発疹・水疱・かさぶたがまじりあいます。これが水ぼうそうの特徴です。

すべてがかさぶた(痂皮化)になり治るまで約一週間かかります。治療は抗ヘルペス剤の内服と軟膏です。

-

生後5ヶ月くらいから1歳半ぐらいまでの赤ちゃんがよくかかります。

生まれて初めて高い熱を出すのがこの病気のことが多く、育児に慣れないお母さんをはらはらさせます。 原因は、ヘルペスウイルス6型です。 突然38~40度ぐらいの熱が3~4日続きますが、高熱のわりに元気がよいのが特徴です。

熱が下がるとその日のうちに細かい発疹が体全体にあらわれ、3~4日後には自然に消えます。

いまのところワクチンもなく予防することはできませんが、あまり心配する病気ではありません。

大切なことは、熱のわりには元気なので、あわてないことです。

-

はしかは、子供にとって重い病気です。

せきやくしゃみで空中に飛び散ったはしかウイルスが体に侵入して発病します。

10日間の潜伏期の後、高熱とともに、せき・くしゃみ・鼻みず・目の充血などかぜに似た症状が2~3日続きます。

このカタル症状の終わりごろ、口内のほほの粘膜にコプリック斑と呼ばれる白い斑点ができ、これが早期診断の決め手となります。

カタル症状のあと、熱は少し下がりますがふたたび高熱となり、首・顔・胸に小さな発疹があらわれやがて全身に広がります。 発疹が出て3~4日には、39~40度の熱がつづき、肺炎などの合併症がおこりやすく、一番つらい時期です。

この時期を過ぎれば熱が下がり発疹のあとはしばらく黒ずんだ色素沈着を残しますが、はしかは終わります。 はしかは、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎などの合併症をおこしやすい恐ろしい病気です。

このため予防が必要です。はしかワクチンを受けると、ほとんどの子供は、一生はしかにかかりません。

1歳を過ぎたら早めにワクチンを受けましょう。

-

風疹は、はしかによく似た病気ですが、その症状は軽く発疹や発熱は3日ほどでなくなるので、三日ばしかともよばれています。

潜伏期は14~21日。38度ぐらいの発熱とともにピンク色の発疹が全身に現れます。

このように発熱と発疹が同時におこるのが風疹の特徴です。 発疹の出る少し前に、耳のうしろや首のリンパ節がはれてグリグリができたり、目が充血したり、のどが赤くはれて痛いこともあります。

発病から3日ほどで熱も下がり、発疹もきれいに消えてしまうので、子供にとって風疹は軽い病気と言えるでしょう。 ただし、まれに血小板減少性紫斑病や脳炎などの合併症を起こすこともあります。

大人がかかるとたいへん重くなります。 妊娠4ヶ月までのお母さんがかかると、心臓や脳や目などに病気をもった先天性風疹症候群の子供が生まれる危険性があることです。

予防には、風疹ワクチンが有効ですので予防接種を受けましょう。

-

胆石とは、胆のう内にできる石や胆泥の総称です。

石の成分の違いからコレステロール結石と、ピリルビン結石とに分けられます。

症状は、食事中、食直後の右上腹部痛や、放散痛(肩から背中にかけての痛み)が典型的ですが、 なかには鈍い胃痛や腰痛で受診されることもあります。

胆石があっても症状のない方もたくさんいます(Silent stone)。 黄疸や発熱がある場合は、胆道炎や急性膵炎を併発している可能性もあります。

血液検査では異常がみられないこともあり、診断には腹部エコー検査が最も有効です。

治療は、胆石の状態により溶解療法・内視鏡的砕石術・胆嚢摘出術などから最も適した方法を選択します。

症状がなくても、胆のうがんを合併することがあり定期的にエコー検査をする必要があります。

-

無症状のため、人間ドッグなどのエコー検査で、脂肪肝と診断されている方はたいへん多いです。

肥満者の半数以上に脂肪肝がみられ、脂肪肝と肥満は密接に関連しています。

最近、脂肪肝を基礎疾患とし、飲酒歴がないのにアルコール性肝障害に似た変化をきたす非アルコール性脂肪肝(NASH)が注目されています。 NASHの半数は進行性であり、肝硬変に進展する頻度は10年間で約20%とされ、肝がんの発生も注目されています。 また、肥満や糖尿病、高脂血症の方では発生率が高まります。このため、脂肪肝を良性の疾患として見過ごしてはいけないとされています。

今後も、脂肪肝の増加は予想され、肥満者の糖尿病・高脂血症がNASH増加の原因になると考えられます。

肥満を改善することが最良の治療法です。

-

肝のう胞は、肝臓のなかに液体のたまった袋ができる病気です。

人間ドックなどのエコー検査によって、無症状で発見されます。

のう胞は1個の場合も複数の場合もあり、大きさは数mmから10cmを超えるものまでさまざまです。

ほとんどが先天性で良性の病気です。原因が明らかなものとして、外傷性、炎症性、腫瘍性、寄生虫性などののう胞があります。 肝臓だけでなく腎臓、膵臓、脾臓、卵巣などに多発するのう胞を形成する場合もあります。 多くは無症状です。大きくなれば、腹部膨満感、鈍痛、胃部の不快感、吐き気などが現れることがあります。

のう胞内に感染が起これば、発熱、腹痛など肝膿瘍に似た症状を示します。 のう胞内に出血すれば、急激な腹痛やショック状態を起こすこともあります。

診断は、エコー検査、CTなどの画像診断でほぼ確定します。 肝機能検査はほぼ正常ですが、胆道系酵素が上昇することがあります。

悪性腫瘍や寄生虫性嚢胞が疑われた場合は、腫瘍マーカーの測定や寄生虫に対する抗体検査が行われます。 大半は超音波による経過観察でよいのですが、まれに大きくなるものがあり、腹部膨満感や圧迫症状がおきたり、 肝臓内の胆管を圧迫して黄疸を起こしたりした場合には、エコー下で穿刺し内容液を抜いてアルコールなどを入れて治療します。

-

原因は不明ですが、中年女性に多く、免疫異常が関与する慢性肝炎です。

検査所見では、肝障害のほか、高ガンマグロプリン血症、IgGの上昇、抗核抗体をはじめとする自己抗体の陽性所見が特徴的です。

特異な症状はなく、甲状腺疾患やリウマチなどの自己免疫性疾患が合併する場合もあります。 病気が進むと肝硬変になりますが、ウイルス性に比べ肝がんの合併は少ないとされています。

治療には、ステロイドが用いられ、ほとんどの患者さんで肝機能は正常化しますが、 肝臓の炎症はすぐに改善するわけではないので長く続けることが大切です。 ステロイドの自己中止は肝炎の再燃につながり、きちんと服用することが大切です。

-

C型肝炎ウイルスに感染し、肝機能の異常が持続的に続く病気です。

通常、6カ月以上にわたって肝炎が続く場合を慢性肝炎といいます。

C型慢性肝炎ではHCV抗体が陽性を示します。

日本国内でHCV抗体が陽性の人は、150〜200万人いると推測されています。

C型慢性肝炎は、放置すると肝硬変や肝がんに移行する危険のある病気です。 しかしその進行はゆるやかで、C型慢性肝炎だけでは命にかかわることはありませんが、 放っておくと10〜30年かけて確実に肝硬変、肝がんへと進行していきます。 現在、肝がんの約8割がHCV抗体が陽性です。 C型慢性肝炎の場合、自覚症状がほとんどありません。 肝障害の程度を正しく診断することは、病気の予後や治療法を判断するうえで重要です。 診断は、主に血液検査で行われます。 血中のALT、AST値で肝炎の状態を調べます。 慢性肝炎では、ALTと ASTは変動するため、基準値内の値を示すこともあります。 ALT値40以下は低い、40〜80で中程度、80以上で高いとするのがひとつの目安です。 ウイルスマーカー検査では、HCVの有無を確認し、感染が確認されればさらにHCVの型を調べます。

肝線維化の程度を表す指標にはF分類があり、F0(正常)、F1(軽度)、F2(中度)、F3(高度)、F4(肝硬変)の5段階に分類されます。 初期の慢性肝炎では線維化はほとんど認められませんが、肝硬変に近づくにつれより強くなります。 研究により、この段階が1段悪化するまでに平均で10年以上かかることがわかってきました。

このF分類を正確に把握するには肝生検が必要ですが、通常の血小板検査でも線維化の程度を予測できることがわかりました。 血小板数が13万を下回った時には、ほぼF3に至っていることが予想され、発がんの危険性が高く、専門医による厳重な経過観察と治療が必要となります。 C型慢性肝炎の治療は、肝臓がんを予防することが目的となります。 治療方法は、肝細胞の線維化を遅らせて病気の進展を抑える治療(肝庇護療法)と、ウイルスの排除を目指す積極的治療(根治療法)の大きく2つに分けられます。 肝庇護療法は、ALT値を低下させ、肝炎を鎮静化させる目的で行われ、いろいろな肝庇護薬がありますが、主なものはウルソデオキシコール酸(ウルソ)とグリチルリチン製剤です。 前者は内服薬であり、副作用が少ないことから使用頻度の高い薬剤ですが、軽度の下痢症状などが出現することがあります。 後者は注射薬(強力ネオミノファーゲンC)として多く用いられており、ALT値を低下させる作用が強いことが知られていますが、主な副作用は高血圧と低カリウム血症です。

根治療法はウイルスを完全に駆除することを目指しますが、ウイルスの型でその効果に違いがあることがある程度判明していて、日本の患者さんの約7割は効きにくいウイルス(1型)といわれています。 根治療法で現在最も強力な治療は、ペグインターフェロン(ペグIFN)とリバビリンの併用療法で、効きにくい1型でも半分以上の患者さんが治るようになりました。

また高齢の患者さんでも、肝がんを予防するために治療がすすめられる場合があるので、あきらめずに専門医に相談してください。 C型肝炎と診断されても、日常生活では他人に感染する心配はほとんどないので、必要以上に神経質になることはありません。 ただ、カミソリなどは共有しないようにしてください。 万一、鼻血や切り傷などで感染者の血液に触れることがあった場合は、すぐに水で血液を洗い流すことが大切です。

食生活では、ウイルスによって壊された肝細胞を修復するために、栄養バランスのとれた食事を、規則正しくとることが重要となります。 またC型慢性肝炎では肝臓に鉄が蓄積しやすくなり、そのため肝機能が悪くなることが報告されているので、鉄分をとりすぎないことが大切です。 レバー、ホウレンソウ、マグロ、海藻など鉄分の多い食品を過剰摂取しないでください。

仕事との両立については、ペグIFNは注射が週1回ですみますし、リバビリンはのみ薬ですから十分可能です。 副作用のことを考えて、週末にペグIFNの注射を打つことにするとよいでしょう。 激しい肉体労働は難しいかもしれませんが、ストレスをためすぎないような仕事であれば、気分も変わり食欲も出てくるので、治療効果も高まると思われます。

-

B型慢性肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染が持続することによって起こる病気です。

HBVは血液感染および性交渉などにより感染しますが、持続感染者(キャリア)のほとんどは生後早期に感染したケースです。

主な感染ルートとしては、HBVキャリアの母親から生まれた子どもへの感染(母子感染または垂直感染)があります。 ただし、日本では1986年に抗HBsヒト免疫グロブリン製剤とB型肝炎ワクチンを用いた母子感染防止事業がスタートしており、 現在23歳以下の年代におけるHBVキャリア率は極めて低くなっています。 それでもなお、それ以上の年代の人を主として120万〜130万人のHBVキャリアが存在しています。

一方、成長後に感染した場合(水平感染)には急性肝炎を発症しますが、これまで日本での感染は一過性であり慢性化することはほとんどありませんでした。 しかし近年、欧米に多いウイルス遺伝子型(ジェノタイプA)による急性肝炎が増加しており、水平感染後に感染が長引き慢性化する症例も増えてきています。 感染したHBVは肝臓内で増殖しますが、基本的にはウイルス自身が肝細胞を傷害することはありません。 したがって、免疫能が未発達な乳幼児期には、肝炎を起こさずに無症候性キャリアとして経過します(免疫寛容期)。 その後、思春期以降になるとウイルスを体内から排除しようとする免疫反応が起こり、肝炎を発症します。多くの場合は肝炎の症状も軽く、 肝障害はあまり進行しませんが、HBVキャリアの約10〜20%が慢性肝炎(6カ月以上肝炎が持続する状態)に移行し、 さらに慢性肝炎が長期間持続すると肝硬変、肝がんへと進行します。HBVはキャリアの肝臓で増殖し血液中を循環しています。 リンパ球を主体とする免疫担当細胞がHBVを異物として認識し、肝臓から排除するために活性化すると、HBVだけでなく、その増殖部位である肝細胞も同時に破壊します。 キャリアではHBVを完全に排除することが困難なため、長期間にわたり肝臓が傷害される結果、慢性肝炎となります。 一般に肝炎の症状としては食欲低下や悪心などの消化器症状、倦怠感、黄疸が主なものですが、急性肝炎と異なり、慢性肝炎では徐々に肝臓が破壊されていくため自覚症状が出ないことがほとんどです。 ただし、キャリアのなかでも肝炎が急速に進行(急性増悪、劇症化)することがあり、このような場合には自覚症状が出現しますので注意が必要です。

AST・ALTは肝細胞中に存在する酵素であり、肝細胞が破壊されると血中に放出されるため、肝臓で炎症が起こると上昇します。 また蛋白合成や解毒などの肝機能の程度(肝予備能)や肝線維化の程度は、アルブミン、総ビリルビン、アンモニア、血小板数、プロトロンビン時間、線維化マーカーなどにより評価できます。 HBs抗原が陽性の場合は、HBVに感染しており肝臓でHBVが増殖していることを意味します。 感染が急性の場合はIgM‐HBc抗体が陽性となるのに対し、キャリアではHBc抗体が高力価陽性でIgM‐HBc抗体は陰性となります。 HBe抗原が陽性の場合は、HBVの増殖が盛んな状態を示しています。

一方、HBe抗原陰性でHBe抗体陽性例では、多くの場合ウイルス増殖は低く抑えられていますが、一部の症例では依然としてウイルス増殖が持続していることがあります。 したがって、HBV DNA定量法(リアルタイムPCR法など)により血液中のウイルス遺伝子の量を測定して、HBVの増殖状態を確認することが大切です。 HBVキャリアでは肝がん合併のリスクがあるため、定期的にAFP、PIVKAII、AFP‐L3分画などをチェックします。 肝がんや腹水などを診断するため、定期的に腹部エコー検査、CT検査、MRI検査などを行います。

慢性肝炎の治療としては、抗ウイルス療法、肝庇護療法、免疫賦活療法があります。 B型慢性肝炎は、肝細胞で増殖するHBVが免疫細胞の標的となって発症するため、標的となるHBVを抑え込むことが重要であり、それを目的とした治療が抗ウイルス療法です。 一方、免疫細胞による肝細胞への攻撃を緩和し、肝細胞壊死を防ぐことを目的として、肝庇護療法が行われます。 生活面では栄養的にバランスのよい食事を心がけます。飲酒は肝障害を悪化させる可能性があり注意が必要です。 運動や仕事などの制限はとくに必要ありませんが、肝炎の状態によっては安静が必要になることもあります。

HBVは血液から感染するので、髭剃りや歯ブラシなどは共有せず、出血した血液はただちに処理することが必要です。 洗濯、食器、入浴などは家族といっしょでも問題ありません。 HBVの感染は、ワクチンやHBs抗体を含む免疫グロブリン製剤により予防することが可能です。 通常の感染予防では、HBVワクチンを3回接種し、HBs抗体を作ることにより免疫を獲得します。 母子間感染防御などで早急に免疫を獲得する必要がある場合は、ワクチンに免疫グロブリン製剤を併用します。

-

肝硬変とは、種々の原因によってびまん性の肝細胞の壊死と炎症、再生が繰り返し起こり、

高度の線維が増生し、肝臓の本来の小葉構造と血管系が破壊されて偽小葉と再生結節が形成、肝臓が小さく、かつ硬くなる病気です。

臨床的には、肝機能の低下、門脈圧亢進、および門脈‐大循環系短絡形成の3大要因により、症状の乏しい初期から多様な症状を示す進行期まで、その程度はさまざまです。 肝硬変は肝臓だけの病気ではなく、全身性疾患だという認識が大切です。 原因としては、(1)ウイルス性、(2)アルコール性、(3)自己免疫性、(4)薬剤・毒物性、(5)胆汁うっ滞性、(6)うっ血性、(7)栄養・代謝障害性、(8)感染症(寄生虫を含む)など、 多岐にわたることが知られています。日本の肝硬変では肝炎ウイルス(C型、B型)によるものが最も多く、次いでアルコールによるものの順になっています。 ウイルス性肝硬変では、C型肝炎ウイルスによるものが大半を占めています。 代償性肝硬変では、自覚症状をほとんど訴えないことが多く、あっても軽微です。 肝機能障害が進行するとともに、肝臓の予備能力が低下してくると非代償性肝硬変になります。 こうなると全身倦怠感、脱力感、易疲労感、尿の色が濃く染まる、腹部膨満感、吐き気、嘔吐、腹痛など、消化器症状を主とする全身症状を訴えることが多くなります。 しかし、これらは必ずしも肝硬変に特徴的なものではありません。さらに重症になると、黄疸、腹水、吐血、肝性昏睡など、続発症・合併症に伴う症状が現れるようになります。

また、肝硬変の皮膚所見としては、黄疸のほかに、女性化乳房、手掌紅斑、皮膚の色素沈着、出血傾向、皮下出血、太鼓ばち状指、白色爪などが認められることが多く、診断上役に立ちます。 血液生化学的検査、血液学的検査、画像検査などから得られた情報を総合的に判断して診断します。 肝硬変は、臨床的な機能分類として、肝硬変の原因を問わず、肝不全症状の有無から代償性(期)と非代償性(期)とに分けられます。 代償性肝硬変とは、黄疸、腹水、浮腫、肝性脳症、消化管出血などの肝機能低下と門脈圧亢進に基づく明らかな症候のいずれも認められない病態です。 非代償性肝硬変とは、これらの症候のうちひとつ以上が認められる病態です。 肝臓は脂質、炭水化物、蛋白質、アミノ酸の代謝およびエネルギー代謝など栄養代謝の中心的な臓器ですので、 肝硬変、とくに機能不全を来す非代償性肝硬変では、さまざまな栄養代謝障害が引き起こされます。 血清アルブミン量と肝硬変の経過・予後には密接な関係があります。肝硬変の患者さんでは、蛋白質・エネルギー低栄養状態が約70%に認められます。 このような病態は、免疫機能や生体防御機能の低下、易感染性、病気の回復や創傷の治癒の遅れ、 精神機能の低下などをまねき、腹水・浮腫の原因になったり、日常生活動作(ADL)や生活の質(QOL)の低下へとつながります。

このような障害を栄養学的に予防するには、代償性と考えられる肝硬変であっても、 食事摂取が十分にもかかわらず血清アルブミンが3・5gdl以下、BTR(分岐鎖アミノ酸チロシン比)が3・5以下、フィッシャー比が1・8以下になれば、 分岐鎖アミノ酸顆粒(BCAA顆粒、商品名リーバクト)を投与して、早期に低アルブミン血症の改善を図ることが望まれます。 肝硬変の黄疸は軽度で、血清ビリルビン値も多くは2〜3mgdl以下です。 しかし、黄疸が消退せず、また漸増して眼球結膜と皮膚の明らかな黄染を示す場合は、肝細胞障害を伴う肝不全の病態を示し、予後不良の徴候となります。 肝硬変の病態が重症になるにつれて、抱合ビリルビン総ビリルビン比は低下し、逆に抱合されない間接型ビリルビンの占める割合が大きくなる症例が増えます。 これは肝予備能が次第に低下して、ビリルビン代謝が破綻しつつ血清ビリルビン値が増加していることを示しています。

肝硬変の3大死亡原因は、肝がん、肝不全、食道静脈瘤の破裂に伴う消化管出血です。最 近は肝がんの占める割合が70%と高くなり、次いで肝不全が20%、消化管出血が5%の順です。 この背景には、栄養療法の進歩、食道静脈瘤に対する内視鏡的治療の向上、抗生剤と利尿薬の開発・導入、アルブミン製剤の繁用などによる消化管出血死や感染死の減少があります。

肝がんの背景病変をみると、その80%に肝硬変が認められており、一部が進んだ慢性肝炎です。 したがって、進んだ慢性肝炎と肝硬変は前がん病変であり、肝がんの超高危険群といえます。 早期の肝細胞がんを見過ごさないために、高危険群の患者さんは、その危険度に応じて一般肝機能検査といっしょに2〜3カ月に1回の腫瘍マーカー(AFP、PIVKA‐II、AFP‐L3分画)の測定、 3〜6カ月に1回の超音波検査、6カ月に1回程度の腹部CT検査を受けることが望まれます 。肝硬変の治療は、その病態が代償性か、非代償性かによって異なりますが、 現在の病態をさらに悪化させることなく生活の質(QOL)と日常生活動作(ADL)を維持、改善させ、予測される合併症に早期に対応していくことが重要です。

過労を避け、禁酒し、バランスのよい食事をとり、規則正しい生活をするよう生活指導を受けます。 しかし、病態が急性増悪して、自覚症状と肝機能障害が強くなったり、あるいは黄疸、浮腫・腹水、意識障害などが現れているような時期には入院管理が必要になります。

肝硬変そのものに対する治療薬はありません。 肝障害の重症度に応じて、肝臓加水分解物(プロヘパール)、肝臓抽出薬(アデラビン9号)、胆汁酸製剤(ウルソデオキシコール酸:ウルソ)、 グリチルリチン製剤(内服薬がグリチロン、注射薬が強力ネオミノファーゲンC)、漢方薬、ビタミン剤などを単剤、またはいくつかの薬剤を組み合わせて多剤服用、 もしくは静脈注射を併用します。

これらの肝臓用薬(肝庇護薬)の服用・静脈注射によって、肝細胞の壊死・炎症を鎮静化させてAST、ALTを基準値の2倍以内のできるだけ低い値に維持できると、 肝がんの合併を抑制して、発がんの時期を遅らせることができます。

非代償性の肝硬変では、黄疸、浮腫・腹水、肝性脳症などへの対症的な治療対策がそれぞれ必要になります。 原則的には、安静臥床、食塩制限(1日3〜6g)、軽度の水分制限、蛋白質の摂取制限(1日40g程度)が行われます。 そのうえで、浮腫・腹水には利尿薬を投与します。 もしも低アルブミン血症が高度のために、利尿薬の投与にもかかわらず浮腫・腹水が改善しない場合には、アルブミン製剤を補給し、血清アルブミン濃度が3gdl以上になるようにします。

-

胸の痛みは、さまざまな症状のなかで命に関係する病気が最も多く含まれています。

もちろん、激しい痛みが起こったなら、ただちに病院へ行かなければなりませんが、 一方、心臓や肺などに重大な異常がなくても出現する胸痛も多く、胸痛は怖いという不安感から必要以上に心配し、かえって症状が強くなることもあります。

胸痛が起こったら、発症の時期、部位、程度、持続時間、随伴症状などの特徴をよく観察・整理し、医師に伝えることが大切です。

突然の胸痛でも、胸が締めつけられるような胸痛が15分以内であれば狭心症を、激しい胸痛30分以上、呼吸困難や意識消失があれば心筋梗塞を、 背部痛、手足の痛みがあれば大動脈解離を、呼吸困難、めまい、失神があれば肺梗塞を疑います。

激しい呼吸困難・咳・泡のような時にピンク色の痰で発症、唇が紫色、胸痛があれば急性心不全を疑います。 発熱・鼻みず・咳などかぜ様症状、下痢など消化器症状ののち胸痛、呼吸困難があれば急性心筋炎を疑います。

いずれも緊急を要する疾患ですが、他にも細菌性肺炎、肺化膿症、特発性食道破裂、急性膵炎、胆のう結石症、急性心膜炎、自然気胸、心臓神経症など早めに受診した方が良い疾患があります。 心配のない胸痛もたくさんありますが、不安をかかえて様子をみているより、早めに受診されご相談ください。

-

動悸とは、普段は意識しない心臓の拍動を不快なものとして感じる症状です。 怖い映画を見たり、憧れの人に出会ったり、運動したりなどしてドキドキ……などは日常茶飯のことですから経験上危険のないことはわかっていますが、時に重大な病気による動悸のこともあります。 動悸が起こったら、脈拍に異常はないか、随伴する症状はないかなどに気をつけて、たとえ激しい動悸ではなくても一度、診察を受けましょう。

「ドカンドカン」と、鼓動が大きく感じる患者さんにお話を聞くと、 よくある訴えは、「夜間」「静かな場所で」「一人で居るとき」「苦手な場所や場面に居るとき」「興奮・緊張したとき」に動悸がするといったものです。 つまり、心理的・精神的に繊細な場面や状況にいることで、普通に打っているはずの心臓の鼓動を「大きく感じさせてしまう」という精神作用が正体のようです。 これは同時に、内臓の病気が原因ではないことを意味し繊細な精神状態であれば誰にでもあり得る自然な現象の一つだと思います。

「ンッ」という胸が詰まる感じも、非常によくある動悸の種類です。この症状は期外収縮という不整脈の可能性が高いです。 期外収縮とは、本来一定のリズム心臓が規則的に打っているときに、突然、やや早めに脈を打つことをいいます。 期外収縮が一発現われた後は、次の本来の心拍が出るまで若干休みが入り、この休みの部分が人にはどうも「ンッ」と詰まる、または脈が飛ぶような感覚をあたえるようです。 この期外収縮は、多くの人が多少なりとも持っている不整脈であり、ふだん気づかないでいることが多いです。 それを動悸として感じるか感じないかの違いであり、(1)症状がどうしても気になるとき、(2)かなり頻発しているときに限って、治療が必要となります。

「ドキドキ」は注意が必要です。 治療を必要とすることが多いということです。 「どんな病気なのか?」を診断する前に、まず「治療の必要性はどのくらいか?」という判断が必要です。 そのためには、1)どのくらい続くのか、2)ほかにどのような症状をともなうのかという、2つの点を把握することからはじめます。 目安として “数秒”でおさまるなら、ひとまず落ち着いて経過をみます。 “数分”程度続くようであれば警戒し、“数時間以上”続くようであれば、何らかの治療が必要になる可能性を考えます。

また、「ドキドキ」にともなう症状として「ふらつき」「息苦しさ・息切れ」「胸の痛み」「失神」がある場合も、まず治療が必要になるといえるでしょう。

症状が起こる時間帯も、診断には重要です。 安静時に起きるのか、動いている時に起きるのか、昼間か夜間かなども患者さんから聞きとりながら、 必要な検査(心電図・血液検査・レントゲン検査・ホルター心電図等)をおこない、確定診断につなげています。

動悸と聞いて、最も想像しやすい病気が不整脈ではないでしょうか。

脈が速くなるタイプの不整脈(代表的な病名は発作性上室性頻拍)では、発作が起こると1分間に140~150回も脈打つことが多いのです。 ちなみに、正常といわれる心拍数は目安として1分間に50~90ですから、相当脈拍数が多いということになります。 ただ、突発的に心拍が速くなっても、ふらついたり、失神したりしない限りは、ひどくあわてなくても大丈夫です。

なかなか止まらなかったり、頻繁に起こる場合には治療が必要になります。 ちなみに、このタイプの不整脈は息を止めてこらえたり、上まぶたをギュッと押したりすると、発作が止まることがあります。

そのほか、代表的な不整脈のひとつである発作性心房細動は、血液を全身に送り出すポンプの役割を果たす心房という部屋に異常が起こる、不整脈の発作です。

文字通り、脈と脈の間隔が不規則となり、しかも脈拍数が多いことが多く、ドキドキの原因となります。 心房細動の原因は、長期間にわたる高血圧が最も多いようです。

高血圧の原因はストレス・飲酒過多・運動不足・睡眠不足…といったものが代表的です。

発作に対してのみならず、心不全・脳梗塞の原因ともなりえるため、長期的な治療や配慮、生活習慣の改善が必要となります。 動悸の原因になる心臓の病気は不整脈だけではありません。 不整脈による動悸より、むしろ不整脈でない心臓の病気が原因の動悸のほうが多いです。

そのため、動悸の診断には心電図以外の検査も必要となることが多いのです。 とくに胸の痛みがともなう場合は、「急性心筋梗塞(あるいは狭心症)」の可能性もあり、これは死に至る代表的な病気ですから緊急性のあるリスクの高い動悸ということになります。

また、動悸とともに、呼吸困難もしくはふらつき、あるいは両方をともなう場合は、肺塞栓症の可能性もあります。 これも、致命的になりかねない病気であり、緊急の治療を要することがあります。

貧血とは、血液の主体である赤血球が不足している状態です。 貧血の原因はさまざまですが、急に貧血状態になった時は動悸、息切れ、めまいなどの症状が現れやすいと言えます。 いわゆる更年期障害も、動悸の原因になります。

代表的なものが甲状腺機能亢進症(甲状腺ホルモンが過剰に分泌される、バセドウ病など)です。 バセドウ病は、卵巣ホルモンの分泌量が少なくなることで起き、中年女性に多いようです。 更年期障害による動悸だから、改善しないだろうとあきらめていたところ、バセドウ病であると判明。 内服をはじめとする治療によって、動悸を含めた症状が明らかに改善したということはよくあります。

バセドウ病が原因で起こる動悸は、手の震え・体重減少・発汗多量・頻回の便・疲れやすくなる、などの症状をともないます。 心電図では不整脈でも心臓の病気でもない、血液検査をしても貧血でもバセドウ病でもない、胸部レントゲンや呼吸機能を調べても肺の病気は見つからない。 それでも動悸が感じられることがあります。

これは先にも少しお話ししましたが、結論的にはいわゆる「精神的ストレス」によるものとしか説明できないケースで、実はこのタイプの動悸はかなり多いのです。

動悸について1) ほとんどは、致死的な病気である可能性は低い。 2) 動悸にともなう症状(ふらつき・めまいは血圧低下、息切れ・呼吸困難は呼吸不全を意味する)があるときは、重症と考えられる。 3) 動悸が起こったとき、冷静になることも重要です。 4) 動悸が即時に起こり、症状がひどい場合は、救急車を呼ぶこと。 決して大げさなではありません。気になる症状がある方は自己判断をせず、まずは循環器内科を受診しましょう。